タックスヘイブン(3) ― 2013/07/01 16:13

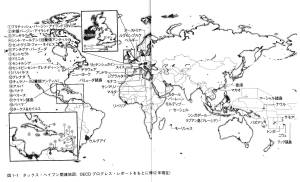

タックスヘイブン世界分布図

タックスヘイブンといえば、ケイマン諸島などヤシのしげる税金逃れの島というイメージだったが、実は最も大規模なものは、

ロンドンのシティ、ニューヨークのウォール街など巨大な金融センターの中に存在するという。オフショアセンターと呼ばれているが、まさにタックスヘイブンと同じ機能を果たしているのだそうである。

ブリテン島に近接する自動車レースで有名なマン島、ガーンジー島、ジャージー島は、イギリス王室の所有地で、これまたタックスヘイブンの島である。イギリスの諜報機関や米国CIAなどに流される膨大な工作資金なども、これらタックスヘイブンを経由しているらしい。

資金洗浄(マネーロンダリング)は、コロンビアの麻薬マフィアの専売特許ではないのである。

トービン税や国際連帯税など、グローバルなお金の動きを税金で規制するための方策もいくつか提案されているが、今のところ実効性を持っていない。

この本は、読み進むほどにやや不愉快になる。最大の理由は、著者・志賀桜の経歴と自慢話たらたらが多すぎることである。大蔵省に入り、在外大使館参事官、主計局主計官、岐阜県警本部長、金融監督庁国際担当参事官、東京税関長などを務めた経歴(現在は政府税調特別委員、弁護士)からすれば、このような事態を招いたことの責任の一半を感じてもよいと思うのだが、全くその気配はない。剣道5段、小火器(ピストル?)の名手、騎馬兵並みの馬術などの持ち主だそうで、北アイルランドのベルファスト、イスラエルのヘブロン、ゲリラ問題はなやかなりしフジモリ政権時代のペルーなどでの武勇伝まで披露される。

ちょっとだけためになったのは、タックスヘイブンがTax Heaven(税金天国)ではなく、税金の嵐を避けるための避難港(Haven)だということを知ったことだろうか…

タックスヘイブンといえば、ケイマン諸島などヤシのしげる税金逃れの島というイメージだったが、実は最も大規模なものは、

ロンドンのシティ、ニューヨークのウォール街など巨大な金融センターの中に存在するという。オフショアセンターと呼ばれているが、まさにタックスヘイブンと同じ機能を果たしているのだそうである。

ブリテン島に近接する自動車レースで有名なマン島、ガーンジー島、ジャージー島は、イギリス王室の所有地で、これまたタックスヘイブンの島である。イギリスの諜報機関や米国CIAなどに流される膨大な工作資金なども、これらタックスヘイブンを経由しているらしい。

資金洗浄(マネーロンダリング)は、コロンビアの麻薬マフィアの専売特許ではないのである。

トービン税や国際連帯税など、グローバルなお金の動きを税金で規制するための方策もいくつか提案されているが、今のところ実効性を持っていない。

この本は、読み進むほどにやや不愉快になる。最大の理由は、著者・志賀桜の経歴と自慢話たらたらが多すぎることである。大蔵省に入り、在外大使館参事官、主計局主計官、岐阜県警本部長、金融監督庁国際担当参事官、東京税関長などを務めた経歴(現在は政府税調特別委員、弁護士)からすれば、このような事態を招いたことの責任の一半を感じてもよいと思うのだが、全くその気配はない。剣道5段、小火器(ピストル?)の名手、騎馬兵並みの馬術などの持ち主だそうで、北アイルランドのベルファスト、イスラエルのヘブロン、ゲリラ問題はなやかなりしフジモリ政権時代のペルーなどでの武勇伝まで披露される。

ちょっとだけためになったのは、タックスヘイブンがTax Heaven(税金天国)ではなく、税金の嵐を避けるための避難港(Haven)だということを知ったことだろうか…

タックスヘイブン(2) ― 2013/07/01 15:21

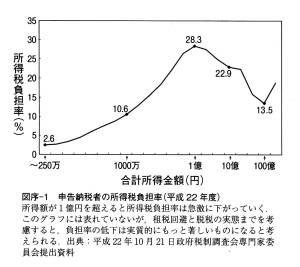

所得税の課税率がこんなに不公平になっていたなんて!

この本を読んで最大の驚きは、3ページ目に出てくるこの図である。

累進課税曲線は上側に大きく反っていなければならないはずが、

なんと所得1億円を超えると大幅に減少している。

著者の解説によれば、所得の大きい金持ちは、税率が上がると

海外に逃げてしまうので、逆に税率を下げてつなぎとめているのだそうである。

しかし、そんな気配りなどどこ吹く風、金持ちは海外にある

タックスヘイブンに金を送って莫大な税金逃れをしている。

図の解説文にあるように、このグラフは単に見かけ上のもので、

税金逃れをしている分を加えれば、1億円以上での

実質税率はもっと低いのである。今回アベノミクスが掲げている所得税減税は、この傾向をさらに強めようとするものである。

こういう不公平、不条理を放置、助長しているのが、

現在のグローバル経済であり、世界を駆け回るお金は、貧乏人をさらに貧しく、一部の金持ちをさらに金持ちにしつつある。

この本を読んで最大の驚きは、3ページ目に出てくるこの図である。

累進課税曲線は上側に大きく反っていなければならないはずが、

なんと所得1億円を超えると大幅に減少している。

著者の解説によれば、所得の大きい金持ちは、税率が上がると

海外に逃げてしまうので、逆に税率を下げてつなぎとめているのだそうである。

しかし、そんな気配りなどどこ吹く風、金持ちは海外にある

タックスヘイブンに金を送って莫大な税金逃れをしている。

図の解説文にあるように、このグラフは単に見かけ上のもので、

税金逃れをしている分を加えれば、1億円以上での

実質税率はもっと低いのである。今回アベノミクスが掲げている所得税減税は、この傾向をさらに強めようとするものである。

こういう不公平、不条理を放置、助長しているのが、

現在のグローバル経済であり、世界を駆け回るお金は、貧乏人をさらに貧しく、一部の金持ちをさらに金持ちにしつつある。

タックス・ヘイブン ― 2013/07/01 12:57

おすすめの本(Fruitless Fall) ― 2009/09/07 13:19

ローワン・ジェイコブセン「ハチはなぜ大量死したのか」(文芸春秋)

Rowan Jacobsen “ Fruitless Fall “ ,

ミツバチの大量死が起こっている。世界中で飼育されているセイヨウミツバチの4分の1が死んだという。ある日突然に巣箱が空になってしまい、死骸が見当たらない。どうもハチたちが巣に戻れなくなって、そのまま野垂れ死にしてしまうらしいのである。

原因は不明。真っ先に疑われたのは、ミツバチヘギイタダニである。ミツバチにとりついて体液を吸い、ミツバチを死に至らしめる。ダニはミツバチの幼虫も襲う。世界中で数百万群におよぶミツバチを死に至らしめたと推定されている。もともとはトウヨウミツバチの寄生虫で極東地域に局在していたが、シベリアに持ち込まれたセイヨウミツバチに寄生し、1976年にヨーロッパを直撃した。1987年、ミツバチの輸入を禁止していたアメリカにも上陸し、1988年に急速に蔓延した。このダニを殺すために養蜂家は有機リン系農薬をガーゼに浸みこませて巣箱に入れ、ハチが死ぬより先にダニを駆除するという危ない橋を渡ってきた。当然にも、蜂蜜が農薬で汚染されることは避けられない。しかし、ヘギイタダニの蔓延とハチの突然死(CCD, Colony Collapse Disorder 蜂群崩壊症候群)との間には20年近い時間差がある。

遺伝子組み換え作物も疑われた。トウモロコシは風媒花だが、ハチは花粉を食用に集めるからバチルス・チューリンゲンシス(Bt)の殺虫遺伝子を食べることになる。しかし、遺伝子組み換えトウモロコシがほとんど栽培されていない地域でもCCDが発生し、栽培されている地域で発生していないという例外事例が報告されていることから真犯人ではなさそうだということになった。

CCDに襲われた巣箱について徹底したウィルス探索が行われ、イスラエル急性麻痺病ウィルスが注目された。CCDコロニー30例中25例からこのウィルスが検出され、正常コロニー21例からは1例のみが検出されただけであった。この報告は「サイエンス」誌に掲載され、ウォールストリートジャーナル紙は「CCDの原因を突き止めた」と報道した。2004年にイスラエルで発見されたウィルスが、オーストラリア経由でアメリカに持ち込まれたと推定されたのである。アメリカのハチが不足してオーストラリアから緊急導入されたタイミングがCCD発生とぴったりタイミングが合っていたからである。しかし、1987年からオーストラリアからのハチ輸入を行っている隣国カナダでアメリカほどの顕著なCCD禍がないことや、そのカナダからアメリカへのハチの移動はずいぶん前から常態化しているし、そもそも病気の症状が違うということでウィルス説は否定された。その後の調査でわかったことは、このウィルスがヨーロッパを含めた世界中に蔓延しているということであった。セイヨウミツバチにとって重大な病原ウィルスであることは間違いない。

最も有力な犯人はネオニコチノイド農薬である。植物が自身を守るために昔から持っていた防御成分であるニコチンに類似した化学物質である。イミダクロプリドが最も広く普及している。種を農薬液に浸しただけでその後の生長とともにあらゆる部位に農薬が行きわたり、雨で流れてしまうこともない。昆虫の神経を麻痺させるが、哺乳類は感受性が低くてほとんど影響しない。夢の農薬と呼ばれた所以である。これまでにも農薬禍によるハチの死は多数報告されており、散布時期の調整などが行われてきたが、この農薬の場合はその種の調整が全く効かない。播種から実りの時期まで作物はずっと昆虫に対する毒草として存在し続けるからである。ミツバチに対する投与実験でも、CCDと同じ症状を呈するハチ群の崩壊が観察された。フランス農業省はイミダクロプリド(バイエル社の商品名「ガウチョ」)によるハチ大量死を「狂蜂病」と名づけ、1999年から使用禁止令を出して今日に至っている。しかし、全面禁止を続けるフランスでもCCD禍は沈静化していない。また、CCD禍に見舞われたセントエドワード島で土壌からイミダクロプリドが大量に検出されたにもかかわらず花、花蜜、花粉からはほとんど検出されなかったなどの報告や、バイエル社の反論実験結果などが重なり、真犯人と断定するまでには至っていない。

その他にも、温暖化や電磁波、病原性細菌類、真菌類・ノゼマ微胞子虫によるノゼマ病などが疑われたが、いずれも真犯人とはならなかった。さて、真犯人はどこに?謎解きの興味は尽きないが、同時に犯人探しのプロセスから明らかにされるハチの生態は実に興味深い。著者はあとがきで「この本を読了した読者が自分もハチを飼ってみたいと思ったとしたらこの本は大成功である」と述べているが筆者も同感である。長い進化の歴史の中で、ハチ1匹1匹は単能化して知性的存在ではないが、群としての柔軟かつ規則的なシステムは驚嘆すべき知恵と生存戦略を獲得したのである。

結局の所犯人探しは頓挫してしまうが、本書の真価はここから始まる。養蜂家ナッチバウアがCCDに襲われたハチの症状を、SAD(Stress Accelerated Decline ストレスが促進する衰退現象)あるいはBAD(Bee Autoimmune Deficiencyハチ自己免疫欠乏症)と呼んだ。ハチは働かされすぎだというのである。

農業における2000年代最大のサクセスストーリーはアーモンド栽培だという。カリフォルニアのアーモンド輸出高は年間10億ドルで、人気のワインの2倍である。世界産出高の実に82%がカリフォルニアに集中している。カリフォルニア中央部の約500キロにもおよぶベルト地帯が、2月になると真っ白な花で輝く。アーモンドは虫媒花であるが、この寒い時期に一面のアーモンドの花粉を運ぶ虫がどこにいるというのだろうか。まして農薬まみれの土地柄である。救世主はフロリダにいた。中国の安い蜂蜜に苦しむ養蜂家たちが飼っているセイヨウミツバチである。2800平方キロメートルという広大なアーモンド畑に必要なミツバチは150万箱と計算される。これらのミツバチがトレーラーに載せられて大陸を横断してくるのである。このハチ達にとってカリフォルニアの冬は寒い。通常なら半冬眠する条件である。この問題をクリアするために、暖かいフロリダでたっぷりとコーンシロップなどの餌を食べさせ、錯覚の強勢状態を作り出す「肥育養蜂」技術が適用される。ハチ達と養蜂家は冬のカリフォルニアで危ない橋を渡っている。弱った体で無理にアーモンドの受粉をこなすハチ達には病気やダニを拾う可能性が増大する。しかし、今やアーモンド受粉のための巣箱レンタル収入は蜂蜜から得られる収入を上回り、中国産蜂蜜の攻勢で滅亡寸前だった養蜂業を生きのびさせたのである。

CCDによって減少した国内巣箱を補うために、アーモンド生産者はオーストラリアから巣箱を導入しているという。まさにグローバル経済論理の中にハチは巻き込まれているのである。一方、中国では新疆ウイグル自治区で広大なアーモンド農園が開発されつつあるという。今度はどこのハチたちが苦役に動員されるのだろうか。

ミツバチヘギイタダニに強いハチがいる。ロシアバチである。もともとヘギイタダニと共存してきたトウヨウミツバチの仲間である。ヘギイタダニの攻撃をうけにくい生活史を持っているうえに、ダニを殺す行動も取れる。このハチ達を取り入れた養蜂家カーク・ウェブスターは、農薬もサプリメントも使わずにダニと共存するハチ群を育て上げることに成功した。ダニも弱いハチ群を駆除する重要な役目を持っているというのが彼の経験則なのである。彼は近代科学を否定はしていないが、その限界性を正確に指摘している。すなわち「無数の要因とフィードバックループを持つ複雑なシステムに関して科学的調査は白旗を揚げて降参するべきだ。科学的調査は問題を最小単位まで分解してから一度に一つずつとりあげて、その要因の制御方法を研究する。その成果は小さなブロックに分けられた細切れの知識に過ぎない。それらが複合して相互作用をする複雑系の解明には届かない。科学主義は直感主義を軽んじるが、システムと調和して生きるにはそのシステムを征服する必要などないこともあるのだ」。ハチの大量死の原因も単一要因ではなく、複雑な要因の組み合わせで起きているのであろう。複雑系の典型である生態系を近代科学が成功してきた実証主義で突破しようとする愚行が(例えば、生物種の絶滅確率の計算など)流行しつつあるが、現場からの的確な指摘として受け止めたいものだ。

日本にもトウヨウミツバチの1種であるニホンミツバチがいる。セイヨウミツバチほど蜜の産生能力は高くないがダニに強く、この列島の気候風土になじんでいる。セイヨウミツバチから転向した養蜂家も現れ、その指導を受けた人が銀座でハチ飼いを始めて話題になった。その話をしたら、岐阜県白川町に住む友人であり「流域自給をつくる大豆畑トラスト」の事務局を担う西尾さんがすでにニホンミツバチを飼いはじめているというので見せてもらった。ほとんど人を刺さない小さくておとなしいハチであった。野生のハチが巣分れして真っ黒な塊となって木にぶら下がっているのを網で丸ごと捕まえてきて箱の中に入れたのだそうである。

本の話に戻ろう。ジェイコブセンは果物が花を進化させて虫を誘う戦略を磨いてきたこと、その花粉を媒介するポリネーター(花粉媒介者)たちが農薬などの乱用で絶滅の危機にあること、生態系の復元力が根底から破壊されつつあることを指摘する。カナダではトウヒノシントメハマキを駆除するために有機リン系殺虫剤フェニトロチオンが大量散布され、ブルーベリーの花粉を媒介するマルハナバチをほとんど全滅させた。カリフォルニアでは、過去30年間に蝶の種類が40%減少した。アメリカにいる3種類の花粉媒介コウモリのうち2種類は絶滅の危機に瀕している。メキシコと中南米でバニラ蘭の受粉昆虫だったハリナシミツバチはほぼ全滅した。中国四川省では、ポリネーターがいなくなって、人間が木に登ってナシの受粉作業を行っている。

レーチェルカーソンは「沈黙の春Silent Spring」でDDTなどの農薬が生態系を破壊していることに警鐘を鳴らした。ジェイコブセンは「果物のない秋Fruitless Fall」で再び生態系のアキレス腱としての受粉プロセスを担う花粉媒介者達が農薬によって絶滅の危機にあることを告発している。

今年読んだ本の中で今のところベストワンの科学書である。多くの皆さんにおすすめしたい。(了)-糸土広-

Rowan Jacobsen “ Fruitless Fall “ ,

ミツバチの大量死が起こっている。世界中で飼育されているセイヨウミツバチの4分の1が死んだという。ある日突然に巣箱が空になってしまい、死骸が見当たらない。どうもハチたちが巣に戻れなくなって、そのまま野垂れ死にしてしまうらしいのである。

原因は不明。真っ先に疑われたのは、ミツバチヘギイタダニである。ミツバチにとりついて体液を吸い、ミツバチを死に至らしめる。ダニはミツバチの幼虫も襲う。世界中で数百万群におよぶミツバチを死に至らしめたと推定されている。もともとはトウヨウミツバチの寄生虫で極東地域に局在していたが、シベリアに持ち込まれたセイヨウミツバチに寄生し、1976年にヨーロッパを直撃した。1987年、ミツバチの輸入を禁止していたアメリカにも上陸し、1988年に急速に蔓延した。このダニを殺すために養蜂家は有機リン系農薬をガーゼに浸みこませて巣箱に入れ、ハチが死ぬより先にダニを駆除するという危ない橋を渡ってきた。当然にも、蜂蜜が農薬で汚染されることは避けられない。しかし、ヘギイタダニの蔓延とハチの突然死(CCD, Colony Collapse Disorder 蜂群崩壊症候群)との間には20年近い時間差がある。

遺伝子組み換え作物も疑われた。トウモロコシは風媒花だが、ハチは花粉を食用に集めるからバチルス・チューリンゲンシス(Bt)の殺虫遺伝子を食べることになる。しかし、遺伝子組み換えトウモロコシがほとんど栽培されていない地域でもCCDが発生し、栽培されている地域で発生していないという例外事例が報告されていることから真犯人ではなさそうだということになった。

CCDに襲われた巣箱について徹底したウィルス探索が行われ、イスラエル急性麻痺病ウィルスが注目された。CCDコロニー30例中25例からこのウィルスが検出され、正常コロニー21例からは1例のみが検出されただけであった。この報告は「サイエンス」誌に掲載され、ウォールストリートジャーナル紙は「CCDの原因を突き止めた」と報道した。2004年にイスラエルで発見されたウィルスが、オーストラリア経由でアメリカに持ち込まれたと推定されたのである。アメリカのハチが不足してオーストラリアから緊急導入されたタイミングがCCD発生とぴったりタイミングが合っていたからである。しかし、1987年からオーストラリアからのハチ輸入を行っている隣国カナダでアメリカほどの顕著なCCD禍がないことや、そのカナダからアメリカへのハチの移動はずいぶん前から常態化しているし、そもそも病気の症状が違うということでウィルス説は否定された。その後の調査でわかったことは、このウィルスがヨーロッパを含めた世界中に蔓延しているということであった。セイヨウミツバチにとって重大な病原ウィルスであることは間違いない。

最も有力な犯人はネオニコチノイド農薬である。植物が自身を守るために昔から持っていた防御成分であるニコチンに類似した化学物質である。イミダクロプリドが最も広く普及している。種を農薬液に浸しただけでその後の生長とともにあらゆる部位に農薬が行きわたり、雨で流れてしまうこともない。昆虫の神経を麻痺させるが、哺乳類は感受性が低くてほとんど影響しない。夢の農薬と呼ばれた所以である。これまでにも農薬禍によるハチの死は多数報告されており、散布時期の調整などが行われてきたが、この農薬の場合はその種の調整が全く効かない。播種から実りの時期まで作物はずっと昆虫に対する毒草として存在し続けるからである。ミツバチに対する投与実験でも、CCDと同じ症状を呈するハチ群の崩壊が観察された。フランス農業省はイミダクロプリド(バイエル社の商品名「ガウチョ」)によるハチ大量死を「狂蜂病」と名づけ、1999年から使用禁止令を出して今日に至っている。しかし、全面禁止を続けるフランスでもCCD禍は沈静化していない。また、CCD禍に見舞われたセントエドワード島で土壌からイミダクロプリドが大量に検出されたにもかかわらず花、花蜜、花粉からはほとんど検出されなかったなどの報告や、バイエル社の反論実験結果などが重なり、真犯人と断定するまでには至っていない。

その他にも、温暖化や電磁波、病原性細菌類、真菌類・ノゼマ微胞子虫によるノゼマ病などが疑われたが、いずれも真犯人とはならなかった。さて、真犯人はどこに?謎解きの興味は尽きないが、同時に犯人探しのプロセスから明らかにされるハチの生態は実に興味深い。著者はあとがきで「この本を読了した読者が自分もハチを飼ってみたいと思ったとしたらこの本は大成功である」と述べているが筆者も同感である。長い進化の歴史の中で、ハチ1匹1匹は単能化して知性的存在ではないが、群としての柔軟かつ規則的なシステムは驚嘆すべき知恵と生存戦略を獲得したのである。

結局の所犯人探しは頓挫してしまうが、本書の真価はここから始まる。養蜂家ナッチバウアがCCDに襲われたハチの症状を、SAD(Stress Accelerated Decline ストレスが促進する衰退現象)あるいはBAD(Bee Autoimmune Deficiencyハチ自己免疫欠乏症)と呼んだ。ハチは働かされすぎだというのである。

農業における2000年代最大のサクセスストーリーはアーモンド栽培だという。カリフォルニアのアーモンド輸出高は年間10億ドルで、人気のワインの2倍である。世界産出高の実に82%がカリフォルニアに集中している。カリフォルニア中央部の約500キロにもおよぶベルト地帯が、2月になると真っ白な花で輝く。アーモンドは虫媒花であるが、この寒い時期に一面のアーモンドの花粉を運ぶ虫がどこにいるというのだろうか。まして農薬まみれの土地柄である。救世主はフロリダにいた。中国の安い蜂蜜に苦しむ養蜂家たちが飼っているセイヨウミツバチである。2800平方キロメートルという広大なアーモンド畑に必要なミツバチは150万箱と計算される。これらのミツバチがトレーラーに載せられて大陸を横断してくるのである。このハチ達にとってカリフォルニアの冬は寒い。通常なら半冬眠する条件である。この問題をクリアするために、暖かいフロリダでたっぷりとコーンシロップなどの餌を食べさせ、錯覚の強勢状態を作り出す「肥育養蜂」技術が適用される。ハチ達と養蜂家は冬のカリフォルニアで危ない橋を渡っている。弱った体で無理にアーモンドの受粉をこなすハチ達には病気やダニを拾う可能性が増大する。しかし、今やアーモンド受粉のための巣箱レンタル収入は蜂蜜から得られる収入を上回り、中国産蜂蜜の攻勢で滅亡寸前だった養蜂業を生きのびさせたのである。

CCDによって減少した国内巣箱を補うために、アーモンド生産者はオーストラリアから巣箱を導入しているという。まさにグローバル経済論理の中にハチは巻き込まれているのである。一方、中国では新疆ウイグル自治区で広大なアーモンド農園が開発されつつあるという。今度はどこのハチたちが苦役に動員されるのだろうか。

ミツバチヘギイタダニに強いハチがいる。ロシアバチである。もともとヘギイタダニと共存してきたトウヨウミツバチの仲間である。ヘギイタダニの攻撃をうけにくい生活史を持っているうえに、ダニを殺す行動も取れる。このハチ達を取り入れた養蜂家カーク・ウェブスターは、農薬もサプリメントも使わずにダニと共存するハチ群を育て上げることに成功した。ダニも弱いハチ群を駆除する重要な役目を持っているというのが彼の経験則なのである。彼は近代科学を否定はしていないが、その限界性を正確に指摘している。すなわち「無数の要因とフィードバックループを持つ複雑なシステムに関して科学的調査は白旗を揚げて降参するべきだ。科学的調査は問題を最小単位まで分解してから一度に一つずつとりあげて、その要因の制御方法を研究する。その成果は小さなブロックに分けられた細切れの知識に過ぎない。それらが複合して相互作用をする複雑系の解明には届かない。科学主義は直感主義を軽んじるが、システムと調和して生きるにはそのシステムを征服する必要などないこともあるのだ」。ハチの大量死の原因も単一要因ではなく、複雑な要因の組み合わせで起きているのであろう。複雑系の典型である生態系を近代科学が成功してきた実証主義で突破しようとする愚行が(例えば、生物種の絶滅確率の計算など)流行しつつあるが、現場からの的確な指摘として受け止めたいものだ。

日本にもトウヨウミツバチの1種であるニホンミツバチがいる。セイヨウミツバチほど蜜の産生能力は高くないがダニに強く、この列島の気候風土になじんでいる。セイヨウミツバチから転向した養蜂家も現れ、その指導を受けた人が銀座でハチ飼いを始めて話題になった。その話をしたら、岐阜県白川町に住む友人であり「流域自給をつくる大豆畑トラスト」の事務局を担う西尾さんがすでにニホンミツバチを飼いはじめているというので見せてもらった。ほとんど人を刺さない小さくておとなしいハチであった。野生のハチが巣分れして真っ黒な塊となって木にぶら下がっているのを網で丸ごと捕まえてきて箱の中に入れたのだそうである。

本の話に戻ろう。ジェイコブセンは果物が花を進化させて虫を誘う戦略を磨いてきたこと、その花粉を媒介するポリネーター(花粉媒介者)たちが農薬などの乱用で絶滅の危機にあること、生態系の復元力が根底から破壊されつつあることを指摘する。カナダではトウヒノシントメハマキを駆除するために有機リン系殺虫剤フェニトロチオンが大量散布され、ブルーベリーの花粉を媒介するマルハナバチをほとんど全滅させた。カリフォルニアでは、過去30年間に蝶の種類が40%減少した。アメリカにいる3種類の花粉媒介コウモリのうち2種類は絶滅の危機に瀕している。メキシコと中南米でバニラ蘭の受粉昆虫だったハリナシミツバチはほぼ全滅した。中国四川省では、ポリネーターがいなくなって、人間が木に登ってナシの受粉作業を行っている。

レーチェルカーソンは「沈黙の春Silent Spring」でDDTなどの農薬が生態系を破壊していることに警鐘を鳴らした。ジェイコブセンは「果物のない秋Fruitless Fall」で再び生態系のアキレス腱としての受粉プロセスを担う花粉媒介者達が農薬によって絶滅の危機にあることを告発している。

今年読んだ本の中で今のところベストワンの科学書である。多くの皆さんにおすすめしたい。(了)-糸土広-

ダーウィンの悪夢 ― 2007/02/27 00:40

<映画「ダーウィンの悪夢」を見た>

世界第3位の湖・ビクトリア湖。そこには多様な固有種が生息し、「ダーウィンの箱庭」と呼ばれてきた。中でも淡水魚シクリッドは、100万年ほどの歴史の中で200種以上に分化を遂げ、進化論研究者から注目を集めている。この湖に、50年ほど前にバケツ一杯の外来種が放り込まれた。肉食魚ナイルパーチである。

それから50年、ナイルパーチは猛烈な増殖をとげ、シクリッドを絶滅寸前に追い込んでいる。まさに「悪夢」なのである。一方、岸辺ではこの巨大魚を獲り、加工する産業が発展し、多くの漁民、労働者が集まり、様々な物語が展開している。カメラは、タンザニア領にあって湖岸の町ムワンザで、ナイルパーチに関わる様々な人々と出会いインタビューしていく。映画制作者が記録しようとした悪夢は、シクリッドの絶滅ではなく、人間社会のほうの「悪夢」であるらしい。

まず驚かされるのは、巨大なナイルパーチだ。大きなものは体長2mにも達する。おそらく50~60kgくらいあるのではないだろうか。まるで豚なみのボリュームだ。その巨大な魚体が、洗練された加工工場で次々とさばかれていく。ムワンザ最大の加工工場だと自慢するタンザニア人社長の話では、1000人の従業員が働いているそうだ。起業にあたっては、世界銀行やIMFの金が融資されたとのことであった。

パーチは3枚おろしにされ、フィレはヨーロッパ諸国へ運ばれる。タンザニア人には高くて買えないのである。骨や頭はタンザニア人用に運び出され、ハエまるけ、蛆まるけで乾燥されたり、油で揚げたりしてマーケットに出る。「ナイルパーチはシクリッドを絶滅に追いやっているかもしれないが、アフリカに雇用と食料をもたらし」たとする現状肯定派の主張の裏面があばきだされてゆく。

ムワンザからだけで毎日500トンがヨーロッパへ出荷されるという。フィレを運ぶ大型飛行機には1機あたり50トン積めるそうだから、毎日10機が飛んでいることになる。そのパイロットの多くはロシア人だ。映画の冒頭でロシア民謡が流れ、湖面に映る機影をゆっくりとカメラが追うのは、このドキュメンタリーの取材の縦糸がロシア人パイロットと大型輸送機イリューシンだからだ。

映画は、このロシア人に粘り強くインタビューを繰り返し、タンザニアに飛来するときに何を積んでくるのかとせまる。とりあえずの回答は「空荷で飛んでくる」だったが、次第次第に、それが武器であり、ムワンザを最初の経由地として、アンゴラやソマリア、ルワンダ、コンゴなど内戦が続く国々に運び込まれていくのだという実態をあぶりだしていく。すなわち、ナイルパーチを巡る渦は、まずビクトリア湖の生態系を破壊し、ヨーロッパ人の飽食を満足させ、アフリカの民に新たな格差をもたらし、武器を運び込んで内乱を激化させてアフリカの民の生命を脅かしているのである。

ロシア人パイロット達のためのナイトガール達やストリートチルドレン達へのインタビューでは、ヨーロッパの国々の食い物にされてきたアフリカの民の悲哀と、かなわぬ可能性が大きい希望とが語られていく。ナイトガールの一人、エリザベスはコンピューターを勉強しに学校へ行きたいと語る。その彼女が歌う「タンザニア讃歌」の美しい歌詞とメロディーは、つらい現実との極端なコントラストをみせ、パーチに食い尽くされて姿を消そうとしているシクリッドたちと重なって、心にしみる。

そういえば昨日、近所の小さなスーパーマーケットで「タンザニア産のスズキ」の切り身が並んでいるのを見た。一切れ100円だった。100円寿司の白身魚にもナイルパーチが使われているらしい。我々日本人も、シクリッドとタンザニアの民の悲惨に手を貸しているのだ。

世界第3位の湖・ビクトリア湖。そこには多様な固有種が生息し、「ダーウィンの箱庭」と呼ばれてきた。中でも淡水魚シクリッドは、100万年ほどの歴史の中で200種以上に分化を遂げ、進化論研究者から注目を集めている。この湖に、50年ほど前にバケツ一杯の外来種が放り込まれた。肉食魚ナイルパーチである。

それから50年、ナイルパーチは猛烈な増殖をとげ、シクリッドを絶滅寸前に追い込んでいる。まさに「悪夢」なのである。一方、岸辺ではこの巨大魚を獲り、加工する産業が発展し、多くの漁民、労働者が集まり、様々な物語が展開している。カメラは、タンザニア領にあって湖岸の町ムワンザで、ナイルパーチに関わる様々な人々と出会いインタビューしていく。映画制作者が記録しようとした悪夢は、シクリッドの絶滅ではなく、人間社会のほうの「悪夢」であるらしい。

まず驚かされるのは、巨大なナイルパーチだ。大きなものは体長2mにも達する。おそらく50~60kgくらいあるのではないだろうか。まるで豚なみのボリュームだ。その巨大な魚体が、洗練された加工工場で次々とさばかれていく。ムワンザ最大の加工工場だと自慢するタンザニア人社長の話では、1000人の従業員が働いているそうだ。起業にあたっては、世界銀行やIMFの金が融資されたとのことであった。

パーチは3枚おろしにされ、フィレはヨーロッパ諸国へ運ばれる。タンザニア人には高くて買えないのである。骨や頭はタンザニア人用に運び出され、ハエまるけ、蛆まるけで乾燥されたり、油で揚げたりしてマーケットに出る。「ナイルパーチはシクリッドを絶滅に追いやっているかもしれないが、アフリカに雇用と食料をもたらし」たとする現状肯定派の主張の裏面があばきだされてゆく。

ムワンザからだけで毎日500トンがヨーロッパへ出荷されるという。フィレを運ぶ大型飛行機には1機あたり50トン積めるそうだから、毎日10機が飛んでいることになる。そのパイロットの多くはロシア人だ。映画の冒頭でロシア民謡が流れ、湖面に映る機影をゆっくりとカメラが追うのは、このドキュメンタリーの取材の縦糸がロシア人パイロットと大型輸送機イリューシンだからだ。

映画は、このロシア人に粘り強くインタビューを繰り返し、タンザニアに飛来するときに何を積んでくるのかとせまる。とりあえずの回答は「空荷で飛んでくる」だったが、次第次第に、それが武器であり、ムワンザを最初の経由地として、アンゴラやソマリア、ルワンダ、コンゴなど内戦が続く国々に運び込まれていくのだという実態をあぶりだしていく。すなわち、ナイルパーチを巡る渦は、まずビクトリア湖の生態系を破壊し、ヨーロッパ人の飽食を満足させ、アフリカの民に新たな格差をもたらし、武器を運び込んで内乱を激化させてアフリカの民の生命を脅かしているのである。

ロシア人パイロット達のためのナイトガール達やストリートチルドレン達へのインタビューでは、ヨーロッパの国々の食い物にされてきたアフリカの民の悲哀と、かなわぬ可能性が大きい希望とが語られていく。ナイトガールの一人、エリザベスはコンピューターを勉強しに学校へ行きたいと語る。その彼女が歌う「タンザニア讃歌」の美しい歌詞とメロディーは、つらい現実との極端なコントラストをみせ、パーチに食い尽くされて姿を消そうとしているシクリッドたちと重なって、心にしみる。

そういえば昨日、近所の小さなスーパーマーケットで「タンザニア産のスズキ」の切り身が並んでいるのを見た。一切れ100円だった。100円寿司の白身魚にもナイルパーチが使われているらしい。我々日本人も、シクリッドとタンザニアの民の悲惨に手を貸しているのだ。

最近のコメント